দূরদৃষ্টিহীনতা জাতির অনেক ক্ষতি করে

- আপডেট টাইম : বৃহস্পতিবার, ৩ জুন, ২০২১

- ২৩৮ বার

প্রিয় পাঠক, দীর্ঘ সময়ব্যাপী অসুস্থ থাকায় আমার পক্ষে গত কয়েক সপ্তাহ বৃহস্পতিবারের নির্ধারিত কলামটি লেখা সম্ভব হয়নি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী এবং আপনাদের দোয়ায় অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছি। দোয়া করবেন যাতে সুস্থ হওয়ার এ গতি অব্যাহত থাকে। আজ কয়েকটি প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু মন্তব্য করব। প্রসঙ্গগুলো সবই সমসাময়িক এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

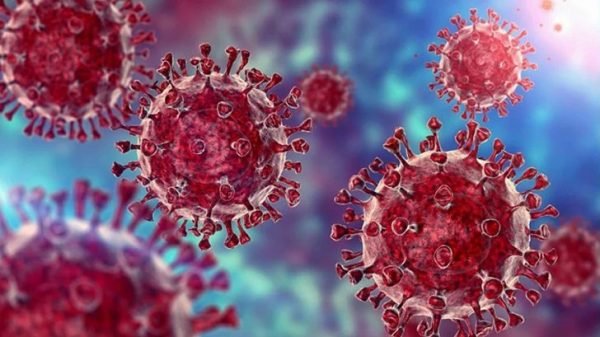

এ কথা কারোই অজানা নেই যে, করোনা সংক্রমণের ফলে গোটা বিশ্ব অচল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ সংক্রমণ যেন কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। করোনায় মানুষের মৃত্যু নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বের এমন কোনো প্রান্ত নেই, যেখানে করোনার ভয়াল থাবা হানা দেয়নি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনার একাধিক ঢেউ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আমরা প্রতিদিনকার সংবাদপত্রে এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে মৃত্যুর যে পরিসংখ্যান জানতে পারছি, তা বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, সত্যিকারের মৃতের সংখ্যা ঘোষিত মৃতের সংখ্যার তুলনায় অন্তত দুই থেকে তিনগুণ হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নেটওয়ার্ক আছে। তাই তাদের পক্ষে পরিস্থিতির ভয়াবহতা নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। এসব সত্ত্বেও আমার কাছে মনে হয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকৃত মৃতের সংখ্যা কমিয়েই বলেছে।

ভারতের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা অরুন্ধতী রায় একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধিজীবিতার পাশাপাশি তিনি একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্টও। সমাজের নানা অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি সবসময়ই উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করে এসেছেন। এ জন্য রাষ্ট্রও তাকে নানাভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি দমার পাত্র নন।

সম্প্রতি ভারতের করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি গার্ডিয়ান পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখেছেন। তিনি দাবি করেছেন, ভারত সরকার করোনায় মৃতের সংখ্যা সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান দেয়, বাস্তবে সেই সংখ্যা অন্তত ৩০ গুণ হবে। কী ভয়াবহ কথা! তিনি লিখেছেন, তার অনুমানের ভিত্তি হলো বিভিন্ন শ্মশান ও কবরস্থান থেকে সংগৃহীত তথ্য। আমি এখন পর্যন্ত কোনো সংবাদপত্রে দেখিনি ভারত সরকার এর প্রতিবাদ করেছে।

গার্ডিয়ান পত্রিকাটি ভিন্ন ধরনের সাংবাদিকতার সূচনা করেছে, যার লক্ষ্য মানবকল্যাণ। এ কথা সত্য যে, ভারতের রাজধানী দিল্লিতে শ্মশানগুলোয় করোনায় মৃত মানুষের সৎকার করার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না। কবরস্থানগুলোতে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। ভারতের গুজরাট রাজ্যে কারোনা পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ।

গণমাধ্যমে দেখা গেল একদল মানুষ গোবর ও গোচনা গায়ে মেখে এবং গোচনা পান করে জানান দিচ্ছে, এটাই হলো করোনা থেকে মুক্ত থাকার সবচেয়ে সঠিক পন্থা। ভারতে হিন্দুত্ববাদের চর্চা এমন নোংরা আকার ধারণ করছে যে, এই কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে এবং সময়েরও প্রয়োজন হবে। কংগ্রেসসহ বিরোধী দলগুলো সভ্যতাবিরোধী এ প্রবণতাকে যথার্থভাবে প্রতিরোধ করতে পারছে না।

ভারতে করোনার যে ভাইরাস ভয়াবহভাবে সক্রিয় সেটি ‘ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্ট’ নামে পরিচিতি পেয়েছে। এ রকম আরও মারাত্মক সব ‘ভ্যারিয়েন্ট’ আছে। যেমন সাউথ আাফ্রিকান ভ্যারিয়েন্ট, যুক্তরাজ্য ভ্যারিয়েন্ট এবং ব্রাজিলিয়ান ভ্যারিয়েন্ট। ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টটি অত্যন্ত দ্রুত সংক্রমণ ঘটায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা করার জন্য খুব একটি সময় দেয় না।

কোনো কোনো ভাইরাস বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত একজন মানুষ ৪০০ জনের মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে দিতে পারে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশাল সীমান্ত রয়েছে। দুই দেশের মানুষের মধ্যে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে আসা-যাওয়া, লেনদেন, এমনকি সামাজিক সম্পর্ক অহরহ চলছে। এর ফলে বাংলাদেশে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টের করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি মারাত্মকভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের ৩০ মের প্রধান শিরোনাম ছিল, ‘দেশে ভারতীয় ধরনের সামাজিক সংক্রমণ’। পত্রিকাটির বিশেষ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ‘করোনাভাইরাসের ভারতীয় ধরন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। দেশে করোনাভাইরাসের ভারতীয় ধরনের সামাজিক সংক্রমণ ঘটে গেছে। সীমান্তের একটি জেলায় সামাজিক সংক্রমণ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)।’

আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা শিরিন পত্রিকাটিকে বলেছেন, ‘চাঁপাইনবাবগঞ্জে এমন কিছু মানুষ নতুন স্ট্রেইনে (ভারতীয় ধরন) আক্রান্ত হয়েছেন, যাদের ভারত ভ্রমণের ইতিহাস নেই। এটা নতুন স্ট্রেইনের সামাজিক সংক্রমণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।’ সপ্তাহখানেক আগে শোনা গিয়েছিল, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৬৭ শতাংশ মানুষ করোনায় আক্রান্ত।

পরে এ পরিসংখ্যান ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। সংখ্যাটি যাই হোক না কেন, সেখানে যে সংক্রমণ ব্যাপক এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সীমান্তের বেশ ক’টি জেলায় পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এ কারণে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে ‘লকডাউন’ ঘোষণা করতে পারবে।

জনবহুল বাংলাদেশে যদি ভারতীয় ভেরিয়েন্টের বিস্তার ঘটে, তাহলে বিপদের মাত্রা কোন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এক কথায়, আমরা এখন জাতীয় দুর্যোগের মধ্যে আছি। বন্যা, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রশংসাযোগ্য। ক্রমান্বয়ে করোনার যতসব বিপজ্জনক ভ্যারিয়েন্ট দেখা দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমরা কী, কতটুকু করতে পারব সে ব্যাপারে সংশয়মুক্ত হওয়া যায় না।

করোনা বিপদের পাশাপাশি নতুন আরেক বিপদ দেখা দিয়েছে। সিলেটে একের পর এক বেশ ক’টি ভূমিকম্প হয়ে গেল। রিখটার স্কেলের মাত্রানুযায়ী এ ভূমিকম্পগুলো মৃদু ধরনের হলেও বড় রকমের বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভূমিকম্পের স্থল ছিল বৃহত্তর সিলেটেরই জকিগঞ্জে। ভূমিকম্প বিশারদরা বলছেন, এগুলোর উৎপত্তি বাংলাদেশ সীমান্তেরই খুবই কাছাকাছি ডাউকি ফল্টে।

এখানে একটি বড় ধরনের ভূমিকম্পের শক্তি সঞ্চিত হয়েছে ১৮৯৭ সাল থেকে। ১৮৯৭ সালে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। ওই ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ভৌগোলিক পরিবর্তনও ঘটেছে। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ছোট ছোট ভূমিকম্প বিশাল ভূমিকম্পেরই ইঙ্গিতবহ। বাংলাদেশে ভূমিকম্প প্রবণতা বিষয়ের মানচিত্রে সিলেটের অবস্থান সবচেয়ে নাজুক। এরপর ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা মাঝারি মানের ভূমিকম্পপ্রবণ। দেশের দক্ষিণাঞ্চল তুলনামূলকভাবে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের বিপদ থেকে মুক্ত। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর বার্মা ফল্টের প্রভাব রয়েছে।

দেশের সিলেট অঞ্চলে ৮-৯ মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ভূমিকম্পের এ মাত্রা অত্যন্ত ভয়াবহ। রাজধানী ঢাকাও ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে কম্পিত হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে ঢাকার ৭০ শতাংশ দালানকোঠা ভেঙে পড়বে বলে এক জরিপে বলা হয়েছে। আল্লাহ না করুন, এমন কিছু ঘটলে আমাদের কিছুই করার থাকবে না। আমরা এ দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য কতটুকুই বা প্রস্তুত?

বাংলাদেশের জিডিপির বেশিরভাগ রাজধানী ঢাকা ও বৃহত্তর ঢাকায় উৎপাদিত হয়। পরিণতিতে দেশের অর্থনীতিতে ভালো-মন্দ যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তার সিংভাগ আমাদের হারাতে হবে। এর সঙ্গে ঘটবে বিরাট মানবিক বিপর্যয়। শতসহস মানুষের জীবনদীপ নিভে যাবে। কল্পনাই করা যায় না কী ভয়াবহ পরিস্থতির সৃষ্টি হতে পারে। একমাত্র সৃষ্টিকর্তার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই।

গত শতাব্দীগুলোয় যে ভূমিকম্প হয়েছিল তখন লোকসংখ্যা ছিল কম এবং মানুষ বেশিরভাগই কাঁচা ঘরবাড়িতে বাস করত। তার ফলে মানবিক বিপর্যয় কম হয়েছিল। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। রাজধানী ঢাকা এখন বহুতল ভবনের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগই বিল্ডিং কোড অনুসারে নির্মিত হয়নি।

কোনো কোনো ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞের মতে, বিল্ডিং কোডে যে মাত্রার ভূমিকম্প অনুমান করা হয়েছে, তার চেয়েও বেশি মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। রানা প্লাজার ধস থেকে জীবিত ও মৃত মানুষদের উদ্ধার করতে কত সময় লেগেছিল, তা আমাদের অনেকের স্মৃতিতে ভাস্বর। সচেতনতার অভাবে এবং নিছক আর্থিক লাভের লোভে আমরা যেন আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। দেশে গভর্নেন্স না থাকলে এ রকম অনিয়মই ঘটে। আমাদের চিন্তায় ভবিষ্যৎ বলে কিছুই নেই। এ রকম অবিমিশ্রকারিতার পরিণতি ভালো হয় না।

করোনা সংক্রমণ শুরুর পর থেকেই স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ হয়ে আছে। করোনার কারণে যথার্থ নিয়ম মেনে ফাইনাল পরীক্ষাও নেওয়া যায়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি অনেক কিছু করার কথা ভেবেছে। বাস্তবে কিছুই হয়নি। স্কুল ও কলেজগামী শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগই লাইনচ্যুত হয়ে গেছে। সবারই পাঠ্যবই আছে, কিন্তু বইয়ের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক নেই। সচেতন অভিভাবকরা তাদের সন্তান-সন্ততিদের নিজস্বভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বললেও ছেলেমেয়েরা গা করছে না। তারা সর্বক্ষণ ইন্টারনেটের মধ্যে নিমজ্জিত থাকছে। ইন্টারনেটেও শিক্ষণীয় শতসহস্র বিষয় আছে।

কিন্তু এগুলোর প্রতি তাদের তেমন আকর্ষণ নেই। এভাবে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ছে। প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল। প্রতিষ্ঠান থেকেই শিক্ষার্থীরা গুরুজনদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করত। প্রতিষ্ঠানের ছিল কঠিন নিয়ম-কানুন।

রবীন্দ্রনাথ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা পড়লে মনে হয় এতকাল আগে দক্ষিণ এশিয়া ভূখণ্ডে আধুনিক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো পড়াশোনার রীতি প্রচলিত ছিল। ভাবলে অবাক হতে হয়। তবে সেখানে শেখার বিষয়ের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা। এক সময় অক্সফোর্ড-ক্যামব্রিজেও ধর্মশিক্ষা বা থিওলজি প্রাধান্য পেত। কালক্রমে এর পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে সুষ্ঠু জ্ঞানচর্চা আশা করা যায় না। ক’জনই বা রবীন্দ্রনাথ কিংবা কাজী নজরুল ইসলাম হতে পারে?

এ সময়ে আরেকটি পরিবর্তন আমরা লক্ষ করছি। ছোটবেলায় আমরা অনেক গল্পের বই, ইতিহাসের বই, ভূগোলের বই এবং মনীষীদের জীবনকাহিনি পড়তাম। এ পড়া আমাদের চিন্তার রাজ্যকে বিশাল উদার প্রান্তে পরিণত করেছে। এখন আমাদের নাতি-নাতনি বা সমতুল্যদের মধ্যে এ জাতীয় কোনো আকর্ষণ লক্ষ করা যায় না। যা কিছু আছে তাকে যৎসামান্যের অধিক বলা যায় না। যদি দেশের আনাচে-কানাচে সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তোলা হতো, তাহলে সেখান থেকে বই ধার করে এনে পাঠ শেষে ফেরত দেওয়া সম্ভব হতো। সরকার পদ্মা সেতুর মতো মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের জন্য ছোট ছোট লাইব্রেরি গড়ে তোলার প্রকল্প কোথায়?

অথচ এ মিনি প্রকল্প থেকে মহাপ্রকল্পের প্রকৌশলী, কর্মবীর ও স্বপ্ন দর্শনকারী সৃষ্টি হতে পারত। এর মূল্য হতো মহাপ্রকল্পের কয়েকগুণ। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘মহাসমুদ্রের শতবর্ষের কল্লোলকে কেউ যদি ধরিয়া রাখিতে পারিত তাহা হইলে লাইব্রেরির সহিত ইহার তুলনা চলিত।’ আজ আমাদের সমাজ যেন জ্ঞানে বিমুখ সমাজে পরিণত হয়েছে। এই করোনাকালে আমরা কি শিশু-কিশোরদের কলম্বাস, ভাস্কোদাগামা, এডুইন পিয়ারি, লিভিংস্টোন ও ম্যাজিলানের আবিষ্কার ও অভিযানের কাহিনি পড়তে উৎসাহিত করতে পারি না? আমরা কি পারি না স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিংয়ের পেনিসিলিন আবিষ্কারের কাহিনি পড়তে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের উৎসাহিত করতে?

আমরা কি পারি না এসব কচি প্রাণকে বাংলার স্বাধীনতা হারানোর হৃদয়বিদারক কাহিনি পড়িয়ে তাদের দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করতে? জানার ও শেখার আরও অনেক কিছু আছে। যেমন হিমালয়, আল্পস, আন্ডিজ, রকি ইত্যাদি পর্বত কিশোর-কিশোরীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। যেমন হোমারের রচিত ইলিয়াড ও ওডিসি কাব্যের কাহিনি।

আমরা জানতে পারি কবি গোলাম মুস্তফার লেখা ‘বিশ্বনবী’, আকরম খাঁর লেখা ‘মুস্তফা চরিত’ এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ‘মরু ভাস্কর’ থেকে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে। আবার রামায়ণ থেকে জানা যায় রাম, লক্ষণ, ভরত, সীতা ও কইকেয়ির কাহিনি। এক কথায়, শেখার শেষ নেই। এ করোনাকালে যখন স্কুল-কলেজ চলছে না, তখন এগুলো যদি ছেলেমেয়েরা পড়ত, তাহলে দেশের কতই না উপকার হতো!

অথচ আমরা বুঝি না, সময় ও স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য পৃথক একটি কলাম লিখতে হবে। তবে শিক্ষা কোনো সংক্ষিপ্ত প্যাকেজের বিষয় নয়। দুঃসময়েও শিক্ষা নানারূপে অব্যাহত থাকতে পারে। এটা বোঝার মতো দূরদৃষ্টি আমাদের থাকা প্রয়োজন।

ড. মাহবুবু উল্লাহ : অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ